資料情報カード

韓国文化ボックスの資料は、カードをめくるようにして詳細情報を見ることができます。

韓国文化ボックスの資料は、カードをめくるようにして詳細情報を見ることができます。

サランバン

サランバン

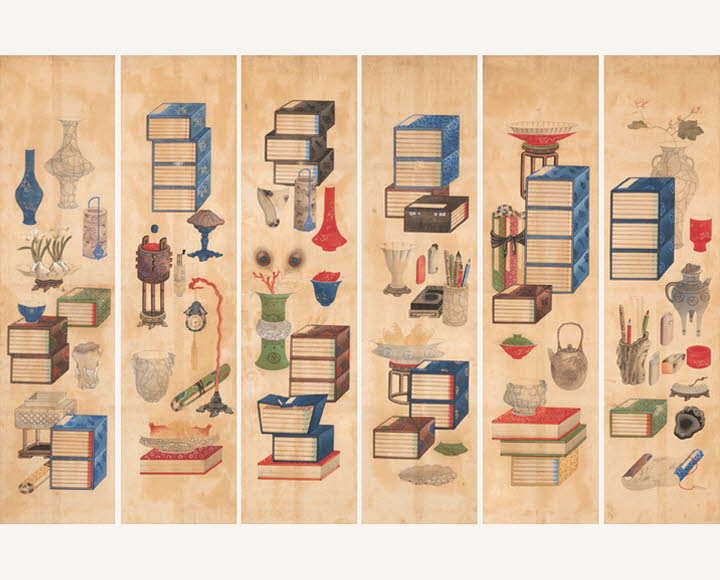

屏風は、室内に立てて風を防いだり、人目をさえぎったりするための調度品である。屏風に本やさまざまな文房具、陶磁器など「冊架図」を描いたものが冊架図屏風で、男性が生活するサランバン(客間を兼ねた書斎)に置かれていた。

サランバン

サランバン

屏風は、室内に立てて風を防いだり、人目をさえぎったりするための調度品である。屏風に本やさまざまな文房具、陶磁器など「冊架図」を描いたものが冊架図屏風で、男性が生活するサランバン(客間を兼ねた書斎)に置かれていた。冊架図は学問を重んじる朝鮮時代の政治理念から生まれた。

サランバン

サランバン

書きものをするときに使用する韓紙、筆、墨、硯の4つの文房具を友にたとえて「文房四友」という。

サランバン

サランバン

洗った筆を吊るして乾かすための道具。横棒にフックがついていて、そこに吊るすようになっている。

サランバン

サランバン

ろうそくを立てて火を灯す照明道具で、主に木や金属で作られた。短い針にろうそくを挿すようになっており、蝋を受ける皿や、ろうそくの明るさを調節したり風をさえぎったりするための「ファソン(火扇)」が付いている。

虎のヒュンベをつけた武官閔光升 (ミン・グァンスン)の肖像

サランバン

サランバン

ヒュンベ(胸背)は、朝鮮時代の王族や官吏が着る服の胸と背につけた刺繍装飾である。行政を担当する文官は鶴、軍事を担当する武官は虎の文様のヒュンベをつけることで身分を表した。

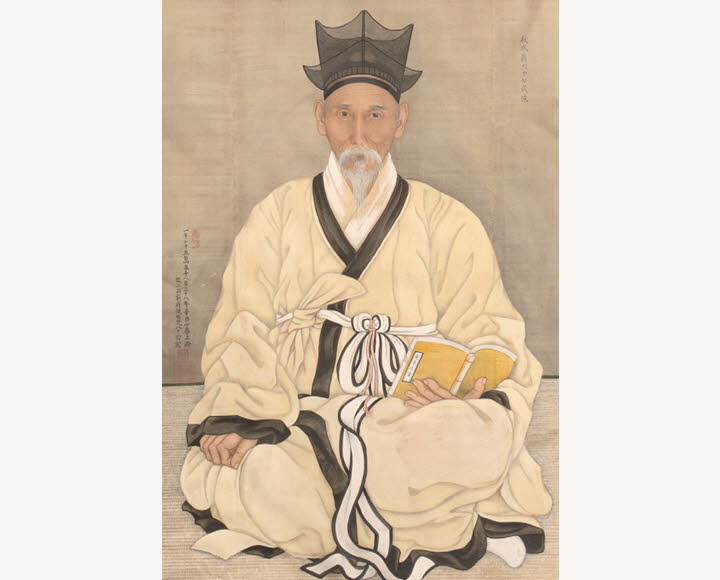

チョンジャグァンをかぶった金済悳(キム・ジェドク)の肖像

サランバン

サランバン

朝鮮時代に「士大夫」と呼ばれる指導層の人々が家の中でかぶった帽子である。 「山」の形が2段または3段に重なっている。層が多いほど山の形が自然に重なり、滑らかで美しい曲線を作り出す。

サランバン

サランバン

韓国の伝統的な管楽器には、テグム(大笒)、タンソ(短簫)、ヒャンピリ、テピョンソ(太平簫)などがある。テグムは音域が広く、澄んだ音を出すため、合奏の際に必ずと言っていいほど使われる。

弓引き(金弘道 キム・ホンド) | 国立中央博物館所蔵

サランバン

サランバン

弓術は武官になるための試験科目であるだけでなく、ソンビ(知識層)たちも体力と集中力を養うためこれに励んだ。

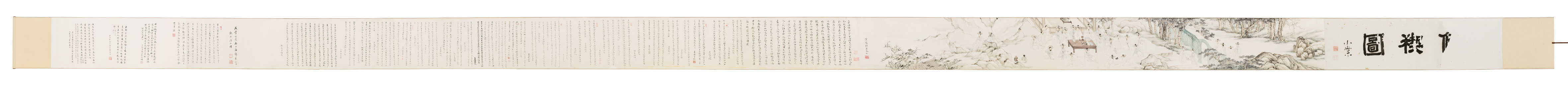

修禊図巻(劉淑 ユ・スク)

サランバン

サランバン

朝鮮時代の知識層であるソンビたちが集まる詩宴を描いた風俗画である。カッ(笠子帽)をかぶり、トポ(道袍)を着たソンビたちが詩を詠じて楽しんでいる。当時、たばこが社交の道具として愛用されていたことがわかる。

アンバン

アンバン

屏風は、室内に立てて風を防いだり、人目をさえぎったりするための調度品である。花や鳥などを描いた花鳥図屏風は、主に女性が生活するアンバン(内室)に飾られた。牡丹は古くから「花の王様」と呼ばれ、富貴や名誉の象徴として扱われた。

アンバン

アンバン

女性が身なりを整える際に使用する家具。上部の内側に鏡が取り付けられ、下部には化粧品や装身具を入れる引き出しが付いている。床に座った姿勢で使いやすいよう、鏡を立てると適度に傾斜するようになっている。

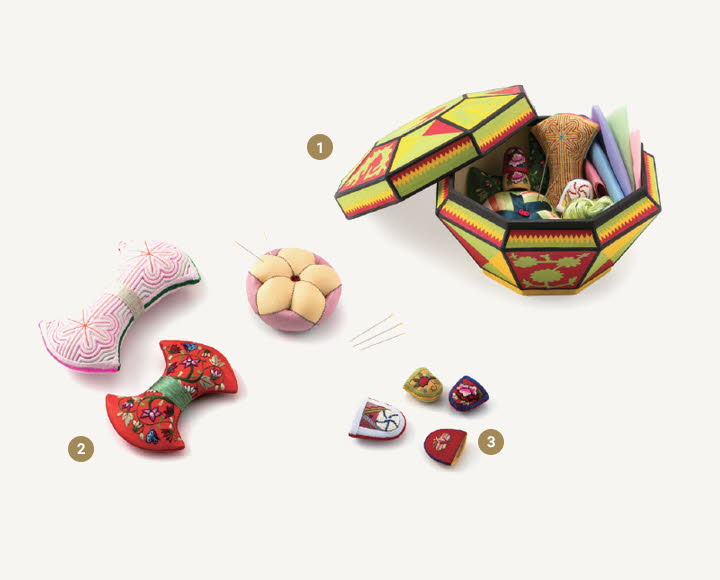

アンバン

アンバン

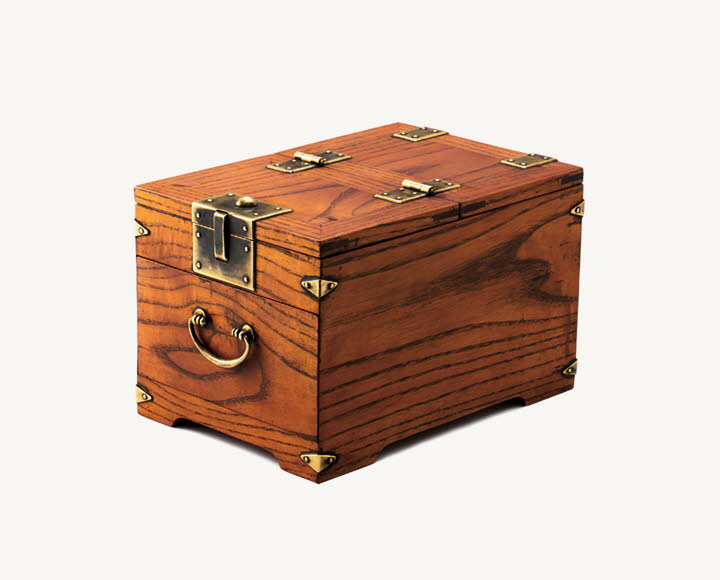

針や糸、指ぬきなどの裁縫道具を収めた箱。紙や木などさまざまな素材のものがあり、形もバラエティーに富んでいる。 * 針、糸、はさみ、焼きごて、物差し、指ぬき、火熨斗(ひのし)といった裁縫に必要な7つの道具を、友人にたとえて「閨中七友(キュジュンチルウ)」という。

アンバン

アンバン

サランバン(客間を兼ねた書斎)やアンバン(内室)に設置する棚で、本や花瓶などを置くために使う。四方に板がなく、オープンになっていることから「四方卓子(サバンタクチャ)」と呼ばれる。棚板が正方形で、全体的なラインの比率が見る人に美しさを感じさせる。

アンバン

アンバン

炭を入れて火種を保存しておくための器。料理を温めたり、焼きごてを熱したりと、さまざまな用途で使われた。 また、家の中に火があると邪気が入ってこないと考えられたため、女性たちは火鉢の中の火が消えないよう大切に守った。

ティコジ

チョンモリ

ティコジ

チョンモリ

韓国コンテンツ振興院 文化コンテンツドットコム提供

アンバン

アンバン

韓国の伝統的な髪飾り。結い上げて束ねた髪型「チョンモリ」に挿して、形を保つために使われた。また、ピニョで固定した髪に挿す短いかんざしを「ティコジ」という。

アンバン

アンバン

アプテンギ(左)とトトゥラクテンギ(右)で飾った姿

チョクトゥリは、花嫁が婚礼の時にかぶる帽子である。この帽子のほか、クンビニョ(大きなピニョ)の両側から前に垂らすリボン「アプテンギ」と、髪につける長いリボン「トトゥラクテンギ」をつける。

アンバン

アンバン

伝統婚礼の際、花嫁の顔を隠すために使われた扇。 刺繍の牡丹には、富貴栄華と長寿への願いが込められている。

トゥルジュモニ

クィジュモニ

トゥルジュモニ

クィジュモニ

アンバン

アンバン

韓服にはポケットがついていないため、朝鮮時代の人々は小物などを入れるきんちゃくを持ち歩いていた。 華やかな刺繍の文様には、厄除けや幸福祈願の意味が込められている。 丸い形のものを「トゥルジュモニ」、角張ったものを「クィジュモニ」という。

パヌルジプノリゲ

パヌルジプノリゲ

アンバン

アンバン

女性がチョゴリ(上衣)のコルム(結び紐)やチマ(スカート)の腰の部分につける装身具である。金や銀、ヒスイ、琥珀などの素材で作られ、さまざまな形のものがある。房が1つ付いたものを「タンジャンノリゲ」、房が3つ付いたものを「サムジャンノリゲ」という。 ほかに、針(パヌル)を入れられる「パヌルジプノリゲ」という、実用性を兼ねたものもあった。

アンバン

アンバン

さまざまな色や形の小布をはぎ合わせた「ポジャギ(風呂敷)」である。ポジャギは、物を包んで保管したり持ち運んだりするのに用いられた。

アンバン

アンバン

焼きごては、火で熱して布のしわを伸ばしたり折り目をつけたりするのに用いた一種のアイロンである。板に綿をあてて布で包んだこて板を台にして使った。

韓服

韓服

男児が旧正月やトル(1歳誕生日)のときにかぶる帽子で、形が虎に似ていることから「虎巾(ホゴン)」と呼ばれる。虎が邪気を払ってくれ、子どもが健康で長生きするよう願いを込めた。

韓服

韓服

女児がかぶる帽子で、テンギ(おさげ髪の先につけるリボン)が数本付いている。 現代では、トルジャンチ(1歳の誕生日パーティー)のほか旧正月や秋夕(チュソク)に、女の子がセクトンチョゴリ(そでに色とりどりの縞模様「セクトン」を配したチョゴリ)とタホンチマ(紅のスカート)を着てクレをかぶる。

韓服

韓服

男性の韓服はチョゴリとパジから成り、ペジャ(褙子)をチョゴリの上に着ることもある。

韓服

韓服

女性の韓服は一般的にチョゴリとチマから成り、チョゴリの上にペジャ(褙子)を着たり、ノリゲなどの装身具をつけたりする。

修禊図巻(劉淑)の一部

韓服

韓服

朝鮮時代の成人男性が外出する際にかぶった帽子で、「フクリプ(黒笠)」ともいう。

ポッコンをかぶった子ども (エリザベス・キース Elizabeth Keith)

韓服

韓服

朝鮮時代に儒学者たちが使用した帽子である。 現代では、男児がトル(1歳の誕生日)や旧正月、秋夕(チュソク)に、名節用の衣装として着用する。

絵画鑑賞(金弘道 キム・ホンド) | 国立中央博物館所蔵

韓服

韓服

朝鮮時代に儒学者たちが郷校や書院でかぶった室内用の帽子である。着用すると上部が頭の後方に垂れるようになっている。

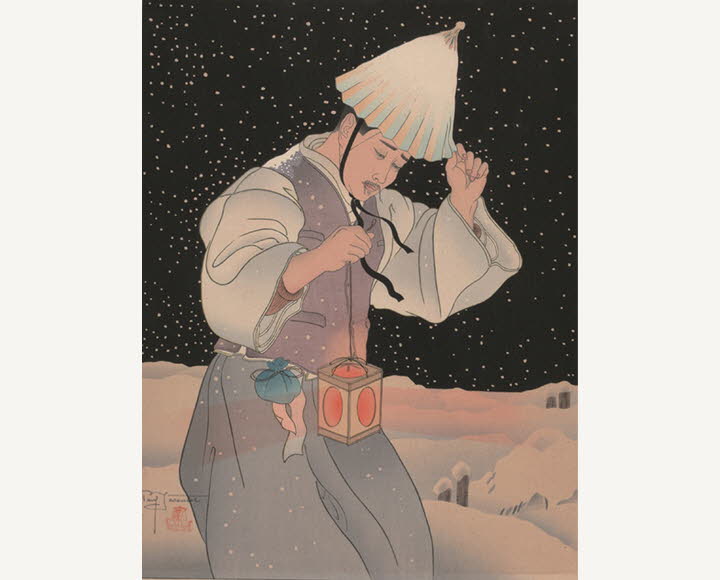

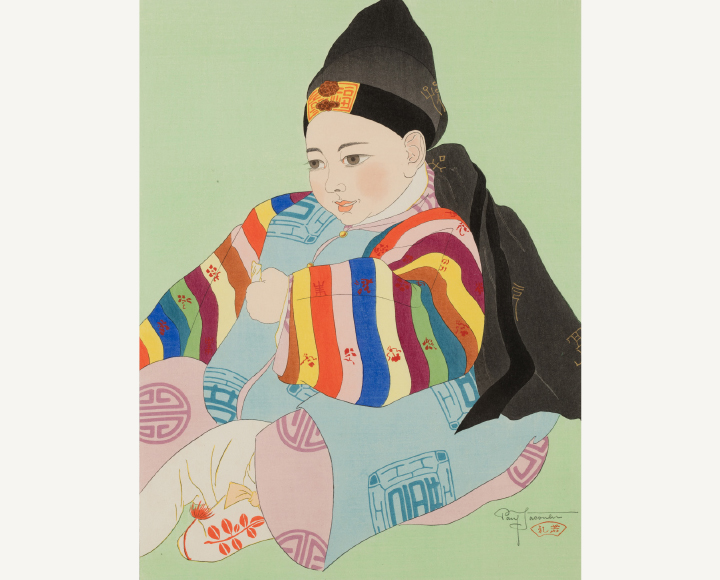

カルモをかぶった男 (ポール・ジャクレー Paul Jacoulet)

韓服

韓服

雨や雪の日にかぶる帽子で、カッ(笠子帽)にかぶせて使った。韓紙に大豆油やエゴマ油を何度も重ねて塗り、雨を通さないようになっている。 また、現代の傘のようにたたむことができ、携帯しやすい。

韓服

韓服

チョバウィは女性の防寒帽で、顔を包みこむような形になっている。 女児が1歳の誕生日である「トル」 にセクトンチョゴリ(そでに色とりどりの縞模様「セクトン」を配したチョゴリ)とタホンチマ(紅のスカート)を着てチョバウィをかぶることもあった。

韓服

韓服

ナムバウィは、男女ともに着用した防寒帽である。上部が開いていて、下部はうなじを覆うような形になっている。 内側は綿や毛をあてて暖かくし、絹張りの外側にはメドゥプ(飾り結び)をつけて華やかに飾っている。

韓服

韓服

銀で梨の種(ペシ)の形を作った七宝のテンギ(髪飾り)である。女の子たちが前頭部につける。

セジョデ(細条帯)

セジョデ(細条帯)

韓服

韓服

ソンビ(朝鮮時代の知識層)たちが着た表衣である。襟がまっすぐに伸び、袖幅が広く、背面に別布が重ねられているのが特徴である。

韓服

韓服

男性が外出する際に着る服で、トポ(道袍)と違って脇の部分が開いている。袖幅が広く、動きやすかったため、一般的な表衣として普及した。

韓服

韓服

男女ともに着用した外套。四方がふさがっているという意味で「トゥルマギ」と呼ばれる。

韓服

韓服

女性が外出する際に頭からかぶった衣装。チマのような形をしている。 女性は身内以外の男性に顔をさらすものではないという考えがあったため、外出するときにはこれで顔を隠した。

韓服

韓服

韓服を着るとき、女性は「コッシン」とも呼ばれる「ウンヘ(雲鞋)」を、男性は「テサヘ(太史鞋)」を履いた。

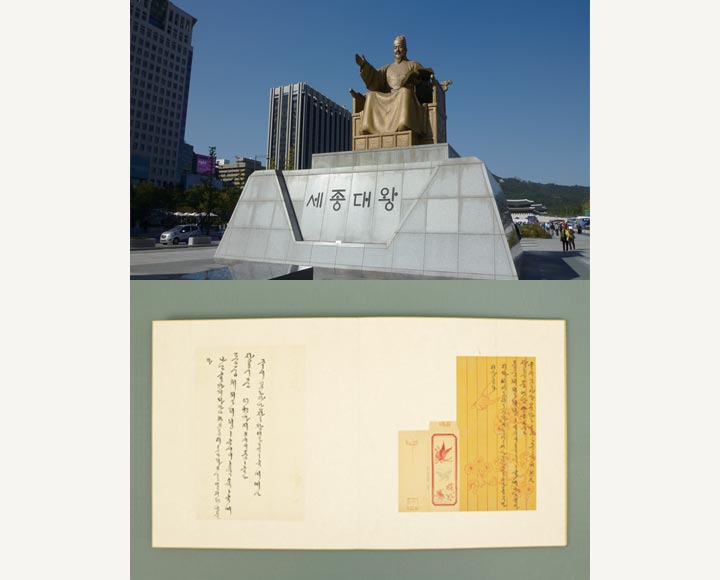

ソウル光化門にある世宗大王像

アンニョン(こんにちは)

アンニョン(こんにちは)

ハングルは、韓国で使われている固有の文字である。世宗大王が作ったもので、人の発音器官(口、舌、口の中、のど)の形を模した17の子音と、天、地、人の形を模した11の母音からなる。世宗大王は、民を教える正しい音という意味を込めてこの文字を「訓民正音」と名付け、その創製の原理や学問的背景を記した本『訓民正音』を頒布した。

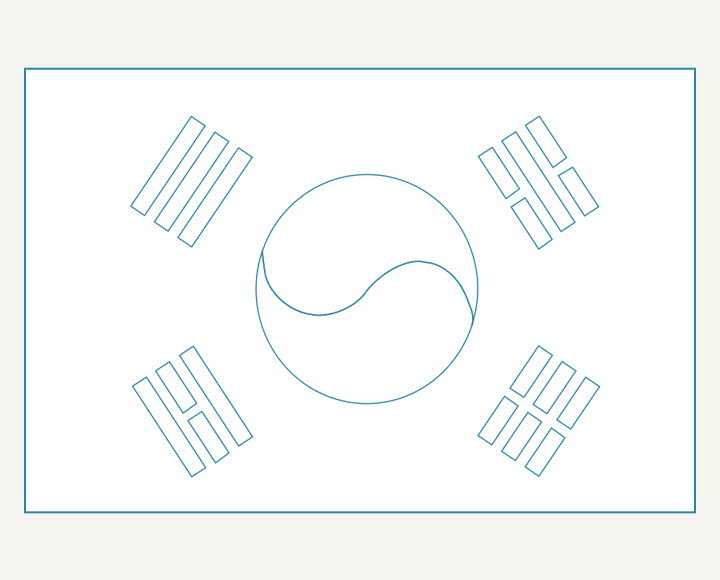

乾

坎

離

坤

陰・陽

乾

坎

離

坤

陰・陽

アンニョン(こんにちは)

アンニョン(こんにちは)

太極旗は大韓民国の国旗である。白地の中央に太極文様を表し、その周囲四隅に乾・坤・坎・離の四卦が配置されている。白地は明るさ・純粋さ・平和を、太極文様は陰(青色部分)と陽(赤色部分)の調和を意味する。そして、四隅にある乾・坤・坎・離は、それぞれ天・地・水・火を象徴している。

サランバン

サランバン

上部が硯箱になっていて、下部の棚や引き出しに筆や墨 などの文房具類を保管する。

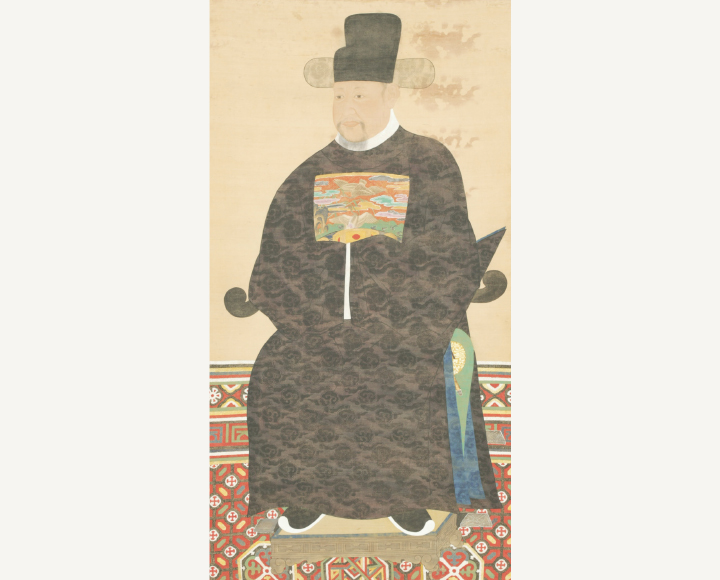

紗帽をかぶった権悏 (クォン・ヒョブ)の肖像

サランバン

サランバン

官吏が官服とともに身につけた冠帽で、 婚礼の際には庶民にも着用が認められた。

ナムキロギ

キロギボ

ナムキロギ

キロギボ

サランバン

サランバン

婚礼の際、新郎が新婦の家に木雁(ナムキロギ)を贈った。 つがいの雁のように夫婦が仲睦まじく暮らせるように、 との願いが込められている。

サランバン

サランバン

手であおいで風を起こす道具を 「プチェ」と言い、そのうち、 竹や木でできた骨の部分を一点 で固定し折り畳めるようになっ ているものを「チョプソン」と 呼ぶ。

女俗図帖(申潤福)| 国立中央博物館所蔵

サランバン

サランバン

刻みタバコを吸うための道具で、 管が長いものは「チャンジュク」、 管がないものや短いものは 「コンバンデ」と呼ばれる。

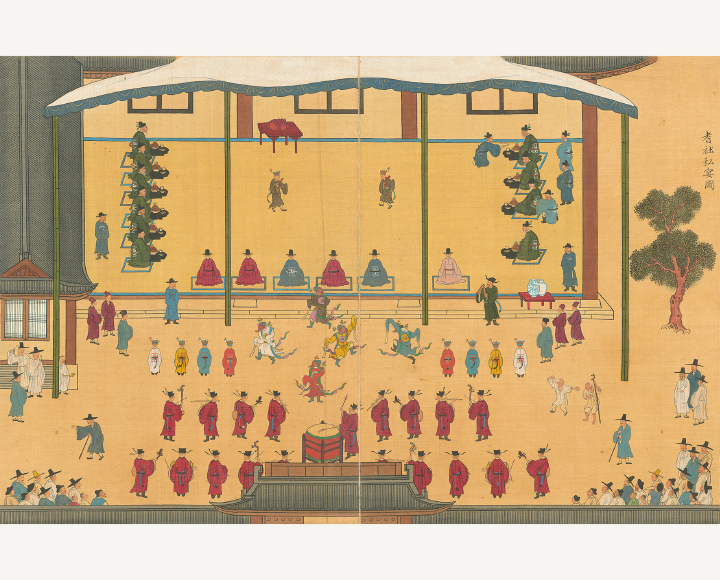

≪己亥耆社契帖≫「耆社私宴図」の一部 | 国立中央博物館所蔵

アンバン

アンバン

白磁は純白の素地に透明な釉薬をかけて焼いた白色の 磁器。壺は宮中や日常生活において、食物や酒、花な どを入れる用途で使われ、家具の上に置いて大切に保 管されていた。

トル服を着た子ども (ポール・ジャクレー)

アンバン

アンバン

初めての誕生日を「トル」といい、 トルを迎えた子どもは「トル服」を 着て、腰に「トルティ(帯)」を巻 いた。トルティには、子どもの健康 と幸せを願う十長生図や祝福の言葉 が刺繍されている。